C’est un sujet qui a beaucoup agité la communauté JDR ces dernières années et il est temps que nous nous positionnions officiellement. C’était une évidence pour nous et pour celles et ceux qui nous suivent : nous sommes contre les IA génératives. Mais à l’occasion de la sortie de Arcana, nous nous fendons d’un plaidoyer, en espérant faire changer d’avis les indécis. Car à l’heure où l’IA générative est brandie comme une solution miracle à tous les niveaux de la création (illustrations, textes, scénarios, voix, voire MJ automatisés), il devient de plus en plus nécessaire de prendre position pour essayer d’infléchir la tendance.

Ainsi, dans cet article, nous voulons défendre une idée simple : les IA génératives n’ont pas leur place dans le milieu du jeu de rôle.

Voici pourquoi.

1. Une atteinte directe au droit d’auteur

Les IA génératives, qu’il s’agisse de textes ou d’images, sont entraînées sur des corpus gigantesques contenant des œuvres dont les auteurs n’ont été ni consultés, ni rémunérés. Aujourd’hui, pour un artiste, mettre en ligne ses oeuvres revient purement et simplement à le donner aux bases d’apprentissages des IA génératives. C’est une forme d’extraction illégitime, d’autant plus insidieuse qu’elle est maquillée sous les termes de « génération ». En fait, l’IA ne crée pas : elle remixe sans autorisation le travail de milliers d’artistes. Pour comprendre comme fonctionne l’IA générative pour les images :

2. Ce que l’IA produit n’est pas une création

De par son fonctionnement intrinsèque, une illustration générée par IA n’a aucune intention. Elle n’a pas de démarche. Elle n’est pas traversée par un propos, un inconscient ou un vécu. Ainsi, l’agentivité de la personne qui « prompte » est illusoire : c’est l’algorithme qui va faire les « choix » qu’habituellement un artiste fait. L’image générée n’est que le reflet froid de millions d’images. Or, ce que nous cherchons dans le jeu de rôle, c’est une sensibilité particulière, pas une image fade mille fois digérée.

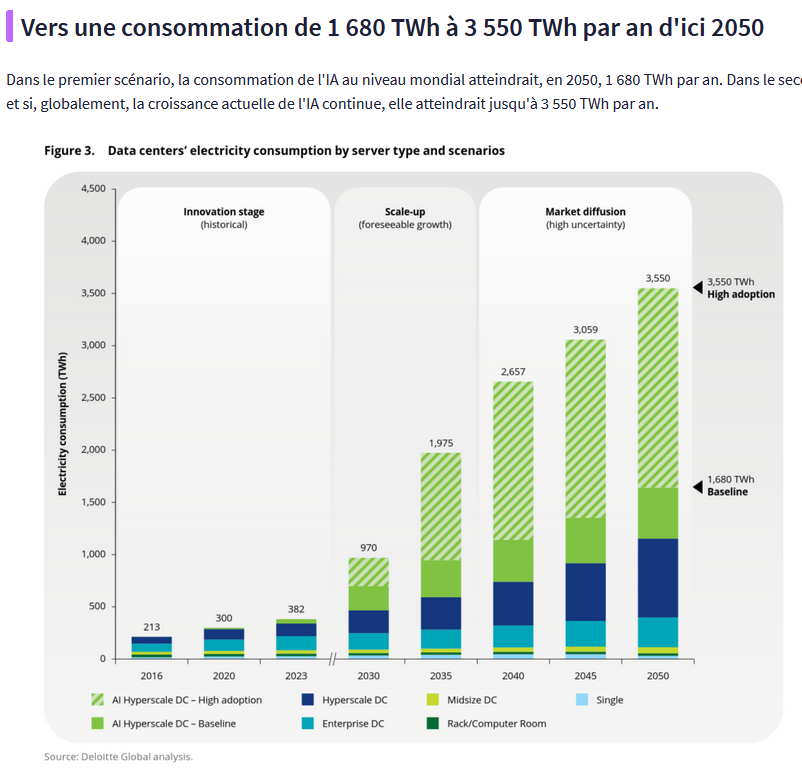

3. Un coût énergétique colossal

On ne le dit pas assez : faire tourner une IA générative consomme beaucoup plus d’énergie qu’un processus de création classique. Les data centers tournent jour et nuit, ventilées par des climatiseurs énergivores, souvent alimentées au charbon (plus d’info ici). Les géants de la tech cherchent aujourd’hui à investir dans des centrales nucléaires dont le seul but serait d’alimenter des serveurs. Aujourd’hui, l’écologie et les circuits courts sont au cœur de notre démarche en tant qu’éditeurs : à quoi bon imprimer en France si c’est pour utiliser l’IA ?

4. Un désastre sanitaire mondial

Les pays qui abritent les centres de données misent sur des centrales polluantes pour répondre à la demande exponentielle de calcul. En Chine, en Inde, aux États-Unis, des centrales à charbon rouvrent ou tournent à plein régime. Cela se traduit par une hausse des émissions de CO₂, une recrudescence des maladies respiratoires et des catastrophes écologiques locales entre autres. Créer des JDR ne devrait jamais contribuer à l’asphyxie de la planète population.

5. Une ingérence dans nos imaginaires

Les IA génératives ne sont pas neutres. Elles sont conçues, entraînées, filtrées par des équipes techniques situées dans très peu d’entreprises privées (OpenAI, Meta, Google…). Cela signifie qu’elles intègrent une vision du monde particulière, qu’elles filtrent ce qui est « acceptable », et qu’elles reproduisent des modèles de pensée implicites. Autrement dit : la réponse d’un prompt n’est jamais neutre. Il est alors difficile de sortir des modes de pensées dominants en utilisant l’IA.

6. Le biais des dominants

De plus, les corpus d’entraînement sont majoritairement issus de sources occidentales, anglophones, blanches, hétérocentrées. Les productions IA renforcent donc les stéréotypes, invisibilisent les marges et reproduisent l’ordre établi. En tant que maison d’édition indépendante, c’est inconcevable de ne pas réfléchir en dehors du mainstream.

7. Une bulle spéculative nuisible

L’IA générative attire des millions d’euros d’investissement. Mais ce sont autant de ressources qui ne vont pas :

- aux artistes,

- aux auteur·ices,

- aux traducteurs,

- aux maquettistes,

- Etc.

C’est une fuite de valeur vers des géants qui ne contribuent pas équitablement au système d’imposition.

8. Pollution numérique et ralentissement global

Les IA génératives produisent un flot d’images, de textes, de vidéos qui inondent les plateformes, obstruent les moteurs de recherche et saturent les bases de données. On parle de dizaines de millions de contenus « vides », sans intérêt, publiés pour le SEO ou l’expérimentation. Ainsi, Internet devient moins navigable, les artistes sont noyés sous les faux comptes, le réseau mondial ralentit à cause des crawlers agressifs. Tout cela crée du « bruit », des nuisances dans la navigation d’internet.

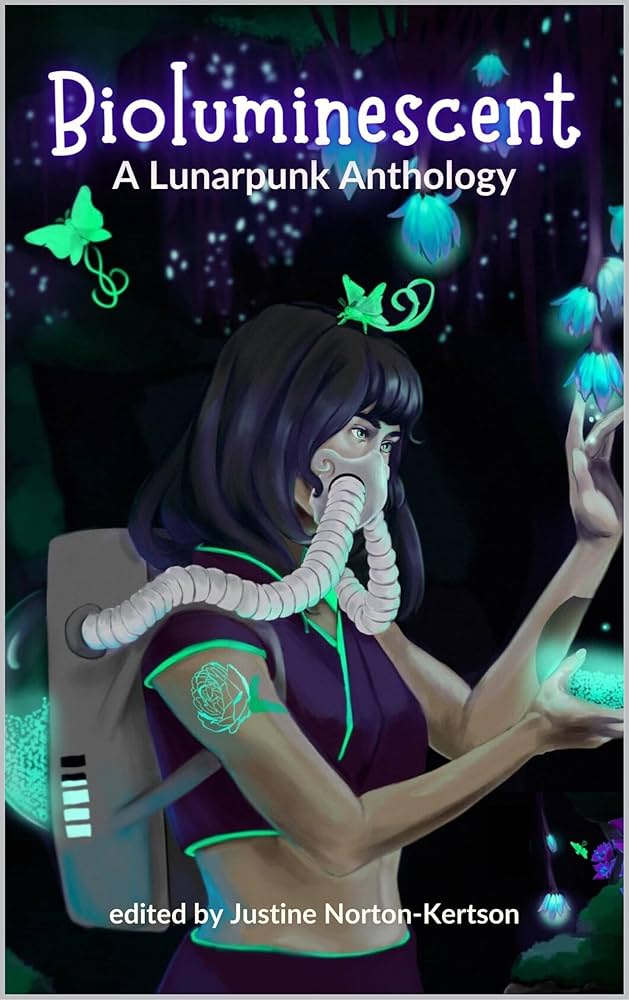

9. Un désastre social à grande échelle

Des milliers d’artistes, scénaristes, illustrateur·ices, correcteur·ices, conteur·euses vivent déjà dans une précarité structurelle. Chaque IA utilisée pour « gagner du temps », c’est un contrat en moins pour eux. Et pourtant, il est possible de faire des jeux respectueux et solidaires : c’est un choix que de ne pas le faire. Beaucoup d’artistes sont non seulement talentueux mais aussi facile d’accès et ont des tarifs très abordables. Pourquoi se priver du talent humain ?

Conclusion

Alors voilà, cet article fait office de lettre d’intention pour toute notre ligne éditoriale. Et en tant que consommateurs de JDR, nous savons vers quels genres de jeux nous voulons aller. Quel est notre poids dans le marché ? Quel est notre impact réel ? Je ne sais pas. Mais je sais que nous ne serons pas les seuls éditeurs de JDR à nous positionner. C’est pas grand chose. Mais c’est déjà ça.